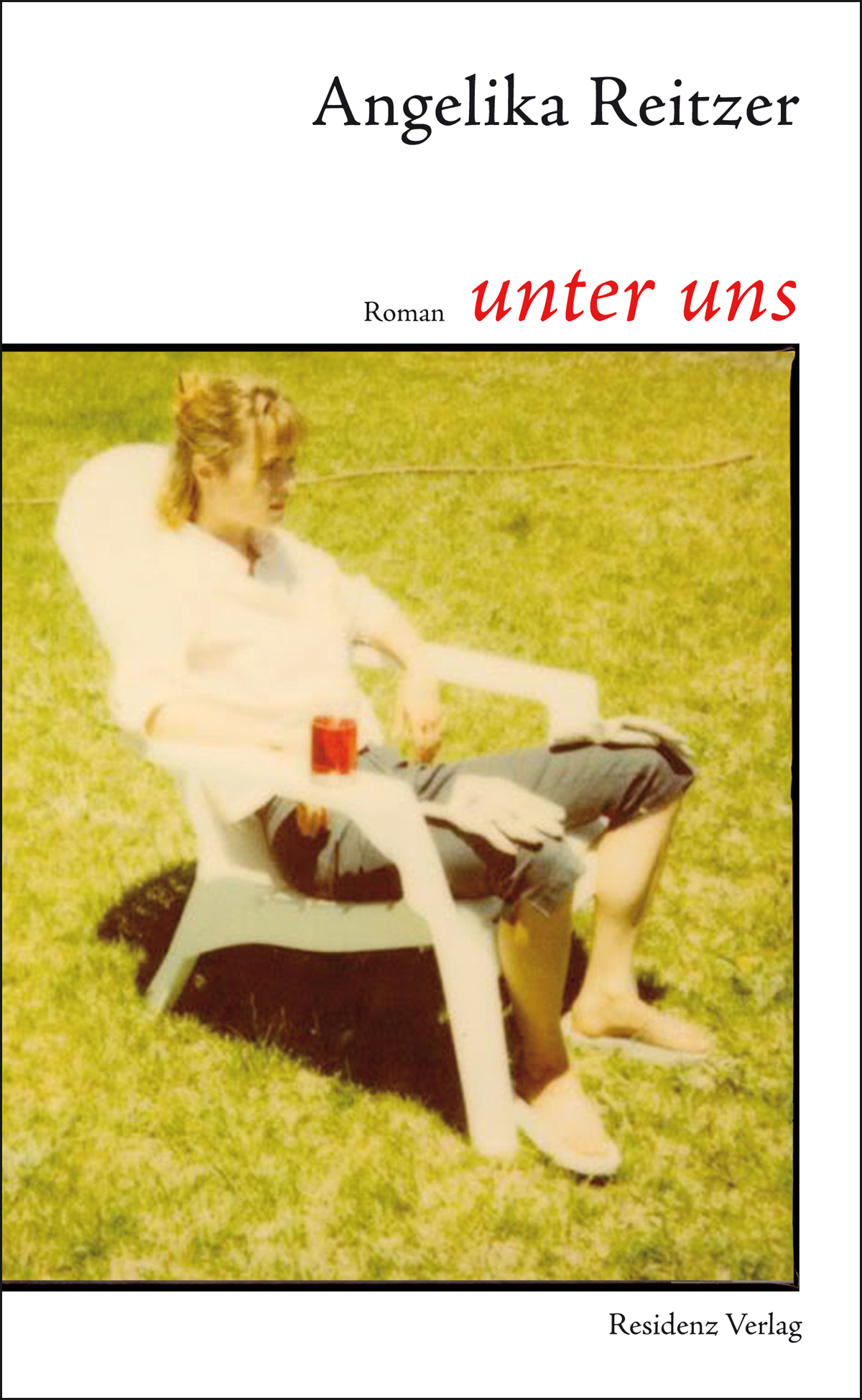

unter uns

Roman, Residenzverlag 2010

Man kennt sich untereinander, zumindest von früher, zumindest vom Sehen: lauter Paare, Expaare, Derzeitsingles um die 40, die sich viel jünger fühlen, obwohl ihre Kinder schon recht groß sind, vielleicht auch, weil die meisten ihr Studentenleben weiterführen – prekäre Existenzen im Präkariat. Am Beginn steht ein Rückzug: Im Garten des ehemals elterlichen Gasthauses, ist man unter sich – eine „fröhliche, leicht disparate Familie“. Die Geburtstagsfeier der Mutter ist angesagt, findet aber nicht statt; vor den staunenden Kindern und Anverwandten verabschieden sich die Eltern stattdessen in den emotionalen Ruhestand: Hinkünftig wollen sie sich nur noch dem eigenen Wohlergehen widmen. Wenige Monate später trifft man sich beim Begräbnis des Vaters. Von Clarissa, der heimlichen Hauptfigur des Romans, erfahren wir, dass die Eltern als Haudegen des Gastgewerbes eigentlich immer schon abwesend waren. Die Tochter ist als „Assistentin der Geschäftsführung“ an ihrem Perfektionismus und ihrer Dünnhäutigkeit gescheitert und lebt nun als Untermieterin im Haus von Klara und Tobias (der in irgendeiner Branche erfolgreich ist). „unter uns“, das kann man also auch räumlich verstehen: Clarissa ist die Souterrainexistenz, die den dräuenden Untergrund der glücklichen Familie bildet, an die niemand so richtig glaubt. Ein Generationsroman lässt sich so natürlich nicht zustande bringen: Hier haben alle Familien ein Ablaufdatum, sind „zum Untergang bestimmt, (…) waren lauter kleine Inseln im weiten Wasser“. Clarissa schwimmen die Felle davon, wie ihre Namensvetterin Clarisse in Musils „Mann ohne Eigenschaften“ taumelt sie zwischen Normalität und Abgrund: „Ich war schon halbwegs flüssig.“

„unter uns“ ist durch und durch realistische Literatur, aber weder handfest noch einfach. Die Perspektiven und die Zeiten wechseln, das Personal ist unübersichtlich, der Plot tritt hinter dem Atmosphärischen, hinter der leuchtenden Klarheit der Details zurück. Immerhin ragen Globalisierungsdemonstrationen und Studentenproteste ins psychodynamische Geschehen. Die schlichte Beschreibung des Status quo gerät zur Gesellschaftskritik.

Großartig ist die sprachliche Präzision, ist der bald fließende, bald insistierende Rhythmus des Ganzen. Großartig sind jene Kapitel, in denen Clarissa in der ersten Person zu Wort kommt. An ihr zeigt Reitzer, wovor ihre anderen Figuren sich fürchten – dass die „Demonstration von Zukunft“ eines Tages nicht mehr gelingt und wie das ist, wenn man das eigene Leben nur noch mitmacht, Schwäche mit Intensität verwechselt. Daniela Strigl, Der Falter

Dieses Wir gibt es nicht, gab es nie

Der charakteristische sprachliche Duktus von Angelika Reitzer, der in früheren Texten schon deutlich anklang, kommt nun zur Entfaltung: Ihre Sprache ist zugleich sachlich und von poetischem Tiefgang, sie ist leise und nuanciert; dabei so gut rhythmisiert, dass man die Lektüre nicht unterbrechen will, um die Melodie nicht zu zerstören. Die Protagonisten sind durch ihre Sprachfärbung klar unterscheidbar, und die Autorin versteht es, zwischen ihnen wunderbare Dialoge zu entspinnen. Jedes Wort scheint auf dem richtigen Platz zu sein, und keines ist zu viel. Alexandra Millner, Die Presse/Spectrum